|

EDITORIALE

Riprendiamo il tema iniziato nell’editoriale dello scorso bollettino e riguardante gli

standard che presiedono ai tre grandi momenti della catena audiovisiva, acquisizione,

trasporto e restituzione dei programmi audiovisivi diffusi dalle reti (televisive, web

ed oggi anche di telefonia mobile) o distribuiti via supporti preregistrati (DVD, VHS,

ecc.)..

Iniziamo dagli standard di acquisizione, prevalentemente ormai impiegati a livello

digitale per gli innegabili vantaggi che tali tecnologia offrono sia per la protezione del

segnale dai disturbi, sia per le enormi possibilità operative presentate dalla

compressione digitale.

Gli standard digitali di acquisizione d’immagine si dividono in due grandi famiglie: la

famiglia SD (Standard Definition) per immagini a definizione standard

(quella dell’attuale video digitale, diffuso per via terrestre, satellitare ed in cavo o

distribuito su supporti preregistrati DVD, evoluzione del vecchio video analogico PAL) e

la famiglia HD (High Definition) per immagini ad alta definizione destinate

ai grandi schermi, tecnologia già da qualche anno introdotta col digitale in America

ed in Giappone ed ora in fase di lancio in Europa.

Iniziamo dunque ad esaminare le caratteristiche dell’immagine, sia a definizione standard

che ad alta definizione, prendendo in considerazione i vari parametri secondo i quali tali

caratteristiche possono essere valutate, iniziando dal loro formato.

FORMATO D’IMMAGINE

Gli standard SD prevedono due formati d’immagine (aspect ratio),

indicandosi con tale nome il rapporto fra la base e l’altezza dell’immagine. Con gli standard

digitali è anche invalso l’uso di riferire tale rapporto alle dimensioni in pixel della

mappa d’immagine, definendo cioè il numero dei pixel presenti per ogni riga (i pixel

orizzontali d’immagine) ed il numero delle righe utili (il numero dei pixel verticali d’immagine),

cioè di quelle che concorrono effettivamente alla formazione dell’immagine. I due formati

d’immagine adottati dalla SD sono dunque:

- formato 4:3

, equivalente ad un rapporto di 1,33 (già in uso con i

vecchi standard analogici PAL e NTSC) su una mappa d’immagine di 720x575 pixel (720 pixel per

575 righe attive) per lo standard europeo e di 720x480 per quello americano

- formato 16:9

, equivalente ad un rapporto di 1,78 (a schermo largo

cioè widescreen, introdotto col digitale) su una mappa d’immagine di

960x575 pixel (960 pixel per 575 righe attive) per lo standard europeo e di 960x480 per quello

americano.

Gli standard HD sono invece tutti nel formato d’immagine 16:9 (= 1,78) e prevedono

per entrambi le versioni europea ed americana due mappe d’immagine: 1280x720 e 1920x1080 pixel.

Da tali dati emerge il fatto che le tecnologie digitali hanno reso gli standard europei ed

americani più vicini, usando per entrambi gli stessi numeri di pixel per riga (720 per

il 4:3 e 960 per il 16:9). L’avvicinamento è anche più evidente per gli standard

ad alta definizione, ove sono anche eguali i numeri delle righe (720 e 1080), mentre rimangono

necessariamente diversi per i sistemi a definizione standard per ovvie ragioni di compatibilità

con i preesistenti standard analogici PAL per l’Europa (ove le 575 righe attive sono parte delle

625 righe totali per le quali il sistema PAL 625/50 è conosciuto) e NTSC per l’America

(ove le 480 righe attive sono parte delle 525 righe totali per le quali il sistema NTSC 575/60

è conosciuto). Ciò ha però comportato il fatto che i pixel non sono esattamente

quadrati per sistemi SD, mentre lo sono per quelli HD.

Sono doverose alcune considerazioni sul rispetto del corretto formato d’immagine nella riproduzione

sugli schermi degli utenti. Il mercato, con l’introduzione degli schermi piatti, privilegia gli

schermi larghi in formato d’immagine 16:9. Di contro i programmi messi in onda dai broadcasters

sulle reti digitali sono ancora nella stragrande maggioranza in formato 4:3. Il pericolo risiede

quindi nella eventualità che l’utenza, per assenza di chiare informazioni al riguardo,

riproduca in formato 16:9 immagini originate in 4:3, deformandone in tal modo la riproduzione

(l’immagine viene riprodotta allargata). Se poi per sovrammercato già alcuni rivenditori

non allineano correttamente gli schermi che hanno in esposizione, si comprende come la confusione

del pubblico aumenti pericolosamente. L’indifferenza su tale problema è arrivata a tale

punto che, in periodo pre-natalizio, le pareti di una intera sala di esposizione di un noto

superstore milanese sono apparse tappezzate di schermi piatti in formato 16:9 che riproducevano

immagini ricevute in 16:9 ed ulteriormente compresse in verticale! Il 16:9 del 16:9! La giustificazione

fornita dagli addetti è stata che loro non potevano certo correggere gli schermi al variare

del formato delle immagini fornite al sistema in esposizione. Ogni commento appare superfluo.

A tale riguardo vale la pena di ricordare i provvedimenti che broadcasters ed utenti possono prendere

per conciliare i due formati. Da parte di molti broadcasters era invalso l’uso, già sulle

reti analogiche PAL o NTSC, di distribuire le immagini in formato 16:9 col metodo "letter

box" che consiste nell’inscrivere tali immagini nel formato 4:3 degli schermi dei

televisori analogici lasciando due spazi privi di immagine al di sopra ed al di sotto dell’immagine

widescreen (i due noti "bandoni neri"). Si diminuisce però in tal modo la definizione

verticale delle immagini (che vengono così descritte, nello standard europeo, da sole 575x1,33:1,78 = 430

righe in luogo delle 575 delle immagini 4:3).

Un provvedimento del tutto opposto, quello del "side cut", consiste nel tagliare

due fette verticali laterali all’immagine widescreen, iscrivendo quello che resta nello schermo a 4:3.

Per poter procedere in tal modo è comunque necessario, in sede di composizione d’immagine,

concentrare nella sua parte centrale a 4:3 tutti gli elementi rilevanti (titoli, scritte, ecc.).

Tale sistema viene impiegato ormai diffusamente nelle riprese di grossi eventi internazionali,

quali le presenti Olimpiadi invernali di Torino, ove, fra l’altro, tutti i dati sugli atleti

(nome, tempi del cronometraggio, ecc.) vengono inseriti nella porzione centrale 4:3 dell’immagine

in 16:9 con cui tutte le riprese vengono effettuate.

Altro provvedimento, quello del "pan & scan", adottato ampiamente

dalla BBC, consiste nel trattare le immagini a 16:9 facendo scivolare entro di esse la finestra

4:3 a destra o a sinistra a seconda del tipo di immagine con l’intento di non perderne gli elementi

più significativi. Un tale procedimento richiede peraltro il consenso del regista che ha

firmato il prodotto in 16:9.

Un provvedimento intermedio fra i due prima descritti, adottato spesso dalla RAI e da altri grandi

broadcaster, consiste nel tagliare solo due minime parti dell’immagine a 16:9 a destra ed a

sinistra, potendosi così ridurre l’altezza, e quindi l’evidenza, dei due fastidiosi

bandoni neri tipici del letter box.

Nel prossimo bollettino proseguiremo l’esame degli altri parametri che determinano le caratteristiche

delle immagini.

ATTIVITA’ DELLA SMPTE ITALIAN SECTION

Giornata di studio "L’Audio, questo misconosciuto", 22 Febbraio 2005, Roma - Aula Magna

del Ministero delle Comunicazioni – viale Europa 90

Proseguiamo l’illustrazione delle relazioni esposte alla Giornata pubblicando ora un sommario della

relazione presentata dall’ing. Florenzo Petitta sulle moderne tecniche di trattamento del suono.

"MODERNE TECNICHE di acquisizione, registrazione e riproduzione DEL SUONO" di

Florenzo. Petitta, AES, Radio Vaticana.

Il relatore ha voluto sottolineare la "lunga marcia" del suono portando alla Conferenza

tre tangibili testimonianze di un glorioso passato: un vecchio ingombrante microfono (il microfono

a marmo e carbone inventato da Edison nel 1877, un fonografo a tromba (il fonografo a cilindri,

ricoperti prima di stagnola poi di cera, inventato da Edison nel 1877) ed un altoparlante elettrodinamico

del 1925. Di fronte a questi cimeli ha avuto buon gioco a mettere in evidenza l’attuale grande difficoltà

e complessità nel gestire l’audio professionale, nelle sue molteplici espressioni sia negli impianti

fissi che in quelli mobili. Grande complessità ha infatti raggiunto la ripresa microfonica dei suoni,

la loro registrazione e la loro riproduzione in spazi sia chiusi che aperti e l’operazione dei moderni

apparati digitali (per il continuo aggiornamento che essa richiede). Non vanno poi omesse le difficoltà

che sorgono nella gestione delle variabili tecniche ed ambientali della diffusione, intesa come rinforzo sonoro

all’ascolto diretto (non amplificato) dei suoni.

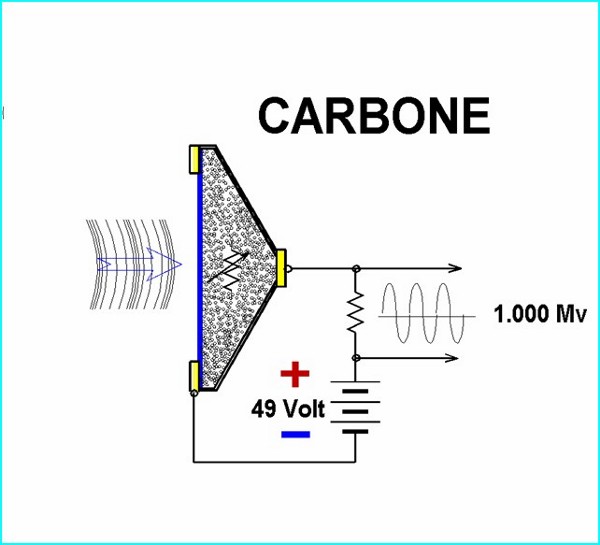

Affrontando il tema dell’ACQUISIZIONE, Petitta ha rilevato come tutti i tipi di microfoni abbiano in

comune un diaframma, con funzione di membrana acustica opportuna alla captazione dei suoni, ed un mezzo di

traduzione, per trasformare il movimento della membrana in segnale elettrico. Ricordando il vecchio Microfono

a Carbone ha rilevato che, se non fosse per la qualità, esso sarebbe ancora in vita: è stato

infatti tra i più longevi (circa 100 anni di vita), è robusto, economico, e produce un segnale

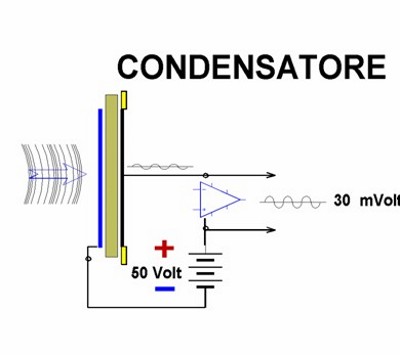

molto elevato. Passando ai microfoni oggi in uso ha commentato che il Microfono a Condensatore è

nato oltre 50 anni fa, ed è ancora tra i più usati negli "studi radiofonici" e di

"produzione musicale" di tutto il mondo per le sue elevate prestazioni, con una risposta in frequenza

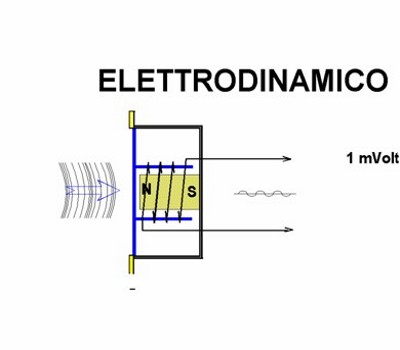

da 20 a 20.000 Hz. Il Microfono Dinamico è tra i più usati dai cantanti nelle loro

performance "live"; insensibile ai rumori introdotti quando lo si maneggia, è robusto

meccanicamente ed ha una risposta in frequenza che meglio si adatta alle riprese "live" da 200

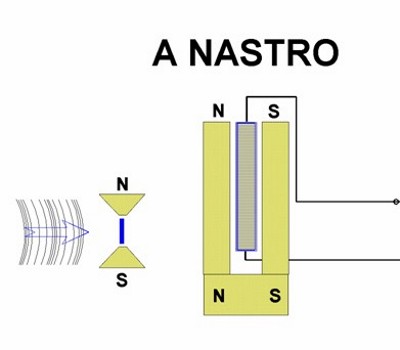

a 12.000 Hz. Il Microfono a Nastro poi è usato per la voce e per alcuni strumenti musicali; il

suo limite è però la scarsa resistenza agli urti; ha una risposta in frequenza da 50 a 12.000 Hz.

Petitta ha poi ricordati i principi fisici sui quali è basata la traduzione dei microfoni.

Nei microfoni a carbone microgranuli di carbone, al variare della pressione impressa su di loro dalla

membrana, variano la superficie di contatto, facendo variare la resistenza e quindi la corrente che scorre nel

circuito; tale variazione da luogo ad un segnale elettrico (il segnale audio). Nel microfono dinamico

(il nome corretto è "elettrodinamico"), quando l’aria preme sulla membrana si muovono anche

le spire di rame immerse nel campo magnetico di una forte calamita; in tali spire si induce così un

segnale elettrico con un andamento "analogo" alla variazione di pressione che ha agito sulla membrana.

Il microfono a condensatore utilizza invece una o due "armature" come membrane; applicando a

queste delle tensioni continue si ottengono vari diagrammi di ripresa dei suoni, noti come "diagrammi

polari" ( cardiode, bidirezionale, omni-direzionale); la trasduzione si basa sulle variazioni di capacità

che subiscono le armature membrane al variare della pressione. Il microfono a nastro ha invece la membrana

costituita da un sottile nastro metallico corrugato sospeso in un forte campo magnetico: quando viene raggiunto

dalle vibrazioni dell’aria, il nastro si muove, taglia le linee di flusso magnetico e dà origine ad

un segnale elettrico di auto-induzione.

Ma quali errori possono commettersi quando si impiegano due o più microfoni? Il contro-fase

è un fenomeno di cancellazione di frequenze che si verifica quando si sommano in un mixer due o più

microfoni che sono o mal posizionati (contro-fase acustico), o mal collegati per errata chiave di cablaggio

(contro-fase elettrico); entrambi questi errori si possono verificare anche nella fase di rinforzo sonoro

con altoparlanti. Il filtraggio a pettine è un fenomeno di somma e sottrazione di frequenze che

avviene solitamente quando nell’effettuare una ripresa complessa, due microfoni sono vicini tra loro ma in posizione

asimmetrica rispetto alle sorgenti musicali; è un difetto non recuperabile e la registrazione è quindi

compromessa. Il fenomeno di schiacciamento dei piani orchestrali si verifica quando, ascoltando dal vivo

un’orchestra, noi riceviamo i vari fronti sonori (solisti, violini altri strumenti, coro) con diversi millisecondi

di differenza; queste piccole differenze ci danno la sensazione della tridimensionalità; quando però

sommiamo 20, 30 o 40 microfoni elettronicamente senza ricreare questi ritardi, "appiattiamo" i vari

piani orchestrali.

Rimandiamo al prossimo Bollettino gli altri argomenti trattati dall’ing. Petitta nella sua conferenza.

SMPTE – Bollettino della Sezione Italia

c/o Franco Visintin

e-mail : franco.visintin@smpte.it

SMPTE website : http://www.smpte.org

SMPTE-Italy website: http://www.smpte.it

|

|