|

EDITORIALE

Continuiamo il tema iniziato negli editoriali dei due scorsi bollettini e riguardante gli

standard che presiedono ai tre grandi momenti della catena audiovisiva, acquisizione,

trasporto e restituzione dei programmi audiovisivi distribuiti dalle reti (televisive,

web ed oggi anche di telefonia mobile).

Dopo aver ricordato le due grandi famiglie, SD ed HD, nelle quali oggi si articolano i

sistemi video, si è iniziato ad esaminarne le caratteristiche prendendo in

considerazione i vari parametri dell’immagine. Si è iniziato dal formato d’immagine

e dai problemi che esso può presentare nella fase di restituzione (riproduzione

sugli schermi video). Affrontiamo ora il tema di un altro importante parametro, la frequenza

di immagine, cioè la rapidità ed il modo col quale le immagini vengono

singolarmente trattate.

FREQUENZA D’IMMAGINE

E’ la frequenza con la quale le immagini vengono riprodotte dal sistema video.

E’questo l’unico parametro sul quale fortemente si differenziano ancora gli standard video

europei ed americani: il mondo è quindi ancora spaccato fra due norme:

- la norma video a 50Hz, adottata nella cosiddetta "50Hz region" costituita

da Europa, Africa, buona parte dell’Asia, Giappone e Corea e dall’Argentina, unico paese

americano ad averla adottata

- la norma video a 60Hz, adottata nella "60Hz region", adottata in tutta

l’America, Argentina esclusa, Giappone e Corea.

Tali valori (50 o 60 immagini al secondo) sono stati dettati dall’esigenza di evitare lo

sfarfallìo delle immagini riprodotte e sono stati connessi alle frequenze con cui

l’energia elettrica alternata viene distribuita nei paesi delle due "region",

ragione allora ritenuta essenziale, alla nascita della televisione fra gli anni ’40 e ’50,

per una corretta riproduzione d’immagine.

Tali norme sono ulteriormente complicate dal modo secondo il quale le righe che costituiscono

l’immagine video (il cosiddetto "quadro" o frame) vengono esplorate:

esplorazione progressiva (indicata dalla lettera "p"), se le righe vengono

esplorate una dopo l’altra in un’unica tornata, o esplorazione interallacciata

(contrassegnata con la lettera "i"), se le righe vengono esplorate in due tempi

successivi, detti "semiquadri" (fields), ciascuno formato dalle righe

intermedie a quelle dell’altro. Gli annessi riquadri ne richiamano le caratteristiche

di esplorazione. L’esplorazione interallacciata è stata utilizzata fin dall’inizio

della televisione analogica (anni ’50) per dimezzare la larghezza di banda del segnale

video (bit-rate nella TV digitale) allora improponibile per le capacità tecniche

ed economiche di quei tempi.

Il passaggio al digitale non ha ancora abbandonato l’esplorazione d’immagine interallacciata

già adottata dai sistemi analogici, affiancandola però con la più evoluta

esplorazione progressiva. Le ragioni di tali titubanze sono evidenti: il sistema interallacciato

prevede un bit-rate metà di quello necessario al sistema progressivo. Il secondo

però offre, sulle immagini in movimento, una migliore risoluzione verticale, compromessa

per il sistema interallacciata dal cosiddetto "fattore di interallacciamento" che

riduce mediamente del 30% la risoluzione verticale. Tali esigenze hanno portato a definire

un panorama degli standard video alquanto complesso (vedi Fig.1):

- gli standard SD europei sono rimasti tutti interallacciati (720x576i/25 per il formato 4:3,

960x576i/25 per quello 16:9), mentre quelli americani offrono ambedue le possibilità,

interallacciate e progressive (720x480i/30 o 480p/60 per il formato 4:3, 960x480i/30 o 960x480p/60

per il formato 16/9)

- gli standard HD, sia europei che americani e tutti in formato 16:9, offrono le stesse

possibilità: 1280x720p/50 e 1920x1080i/25 per gli europei e 1280x720p/60 e 1920x1080i/60

per gli americani.

Nel prossimo bollettino proseguiremo con l’esame di tali norme estese anche al mondo cinematografico,

oggi sempre più interconnesso con quello video grazie al cinema digitale.

esplorazione d’immagine interallacciata = le righe di ogni "quadro" vengono esplorate

in due "semiquadri" successivi, assegnando le righe fra l’uno e l’altro in modo alternato

con la loro successione geometrica. Con le norme della 50Hz region vengono in tal modo presentate

in riproduzione 50 immagini (i semiquadri). Si riduce così il pericolo di sfarfallìo d’immagine

(flicker), che viene comunque eliminato con i televisori a 100Hz ove una memoria di quadro consente

di utilizzare ogni semiquadro due volte, fornendo quindi ogni secondo 100 immagini semiquadro.

Le corrispondenti norme della 60Hz region prevedono invece 30 quadri esplorati in 60 semiquadri.

L’esplorazione interallaciata, è comunque responsabile di ridurre a circa il 70% la risoluzione

verticale d’immagine ("fattore di inerallacciamento") su immagini in movimento (vedi Fig.2).

esplorazione d’immagine progressiva = le righe di ogni "quadro" vengono esplorate

progressivamente una dopo l’altra secondo la loro successione geometrica. Rispetto alla esplorazione

interallacciata elimina la perdita di risoluzione verticale dovuta al "fattore di interallacciamento",

ma comporta un raddoppio del bit-rate del segnale video.(vedi Fig.3).

ATTIVITA’ DELLA SMPTE ITALIAN SECTION

PROSSIME MANIFESTAZIONI

4th DIGITAL CINEMATOGRAPHY FORUM 2006 – in data da definire fra il 5 ed il 9 settembre a Venezia Lido.

Anche quest’anno la Sezione Italiana della SMPTE, in collaborazione con la Mostra del Cinema di Venezia, organizza,

con la partecipazione di relatori a livello internazionale, il Forum sulla Cinematografia Digitale, giunto ormai

alla sua quarta edizione. Nei prossimi bollettini terremo informati i nostri Soci e simpatizzanti sui temi che

verranno trattati, sui nomi dei relatori e sulle data e programma del Forum.

GIORNATE DI STUDIO SMPTE.Nell’ambito dei suoi tradizionali Local Meetings, la Sezione Italiana della

SMPTE sta organizzando per i prossimi mesi delle Giornate di Studio dedicate a vari temi tecnici del momento,

quali le tecnologie adottate per lo sviluppo europeo della Televisione ad Alta Definizione ed i progressi nel

settore dell’audio cinematografico.

GIORNATA DI STUDIO "L’Audio, questo misconosciuto", 22 Febbraio 2005, Roma -Aula Magna del

Ministero delle Comunicazioni – viale Europa 90

Concludiamo l’illustrazione della relazione presentata dall’ing. Florenzo Petitta sulle moderne tecniche

di trattamento del suono già iniziata dallo scorso bollettino.

"MODERNE TECNICHE di acquisizione, registrazione e riproduzione DEL SUONO" di Florenzo

Petitta, AES, Radio Vaticana.

Proseguendo nel suo esame sull’ACQUISIZIONE AUDIO, Petitta ha rilevato la recente crescita esponenziale

nell’uso dei radio-microfoni. In televisione l’impiego del radio-microfono si è diffuso a macchia

d’olio. Non c’è programma "in diretta" che non lo utilizzi in dosi massicce, dai talk-show,

ai vari format, alla manifestazioni canore come S. Remo, ecc. In molti teatri di prosa mediante i

radio-microfoni e buone amplificazioni, gli attori hanno migliorato notevolmente il rapporto con il

pubblico non essendo più costretti a forzare la voce per essere ascoltati da tutti. Di questo vantaggio

ne hanno goduto anche i cantanti lirici in molte rappresentazioni che si svolgono in luoghi storici (previsti

dai libretti dell’opera). Famose sono rimaste a tale riguardo le esecuzioni RAI in Mondovisione della Tosca

da Castel S. Angelo e della Traviata da Parigi (dove sono stati usati circa 200 radio-microfoni).

Passando alla REGISTRAZIONE AUDIO il relatore ha ricostruito il suo sviluppo storico ricordando che ad

ognuno dei formati apparsi in commercio ha corrisposto una tecnologia nuova con la quale gli addetti ai

lavori si sono dovuti misurare per aggiornare i loro apparati e il loro know-how. Partendo dai primi

giradischi (le lacche in acetato contenevano circa 30 min di incisione) e dai registratori magnetici a

due tracce, ingombranti, pesanti (100-300Kg) e con prestazioni limitate (le registrazioni duravano 30 min.

(con velocità del nastro di 38cm/s) o 60 min (a 19cm/s), negli anni 70’-80’ uscirono vari sistemi di

registrazione multi-traccia che, unitamente a schede elettroniche tipo Dolby, Telcom, ecc. (per la riduzione

del rumore di fondo dei nastri), sono ancora oggi preferiti in molti studi di produzione per la registrazione

su 24 piste. Dagli anni 90’ poi sono disponibili vari registratori a due tracce e multitraccia per la

registrazione digitale su più canali. Ne esistono di tutte le fasce di prezzo a seconda dello standard

qualitativo richiesto. Ad essi sono poi seguite le musicassette, i CD (Compact Disc), i minidisc, le cassette

DAT (Digital Audio Tape), gli HD (Hard Disc) fino agli attuali MP3, per parlare dei soli formati audio.

Il tipo di supporto più utilizzato al momento per le registrazioni, non solo professionali, è

l’hard-disc montato nei personal computer. Esiste anche una grande quantità di programmi, con i quali

realizzare registrazioni musicali di ottima qualità mediante l’uso di "sintetizzatori",

"campionatori" e altre schede di qualità digitale. Molti registratori professionali usano

poi stazioni dedicate, con molte schede aggiuntive( plug-in) scelte a seconda delle prestazioni che si

richiedono.

Per quanto riguarda le prestazioni di tali sistemi avanzati Petitta ha sottolineato la possibilità

di accesso istantaneo a qualsiasi traccia. Coi registratori analogici era infatti necessario svolgere

il nastro per raggiungere il punto che interessava. Vi è poi oggi la possibilità di

visualizzare e intervenire sulla forma d’onda del suono registrato, quella di Copia / Incolla e tutte

le altre operazioni di editing elettroniche tipiche di un computer. E inoltre si può operare a

48 tracce, 24 bit 44.1- 48 KHz, oppure a 24 tracce, 24 bit 88-96 KHz ed a 72 GB SCSI con 208 o 256

tracce virtuali.

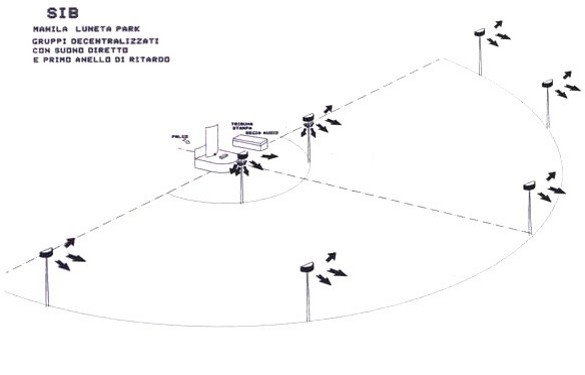

Un Petitta in gran forma ha chiuso la sua ampia rassegna ricordando la progettazione di impianti di

Rinforzo Sonoro a Diffusione Distribuita (Fig.4). Questa deve tener conto di moltissimi parametri

che possono essere inseriti in programmi di simulazione acustica in grado di fornire, con buona

approssimazione, indicazioni sulla posizione dei diffusori e sui materiali da usare per gli ambienti.

Ha anche citato esempi di rinforzo sonoro in spazi aperti, con gruppi di ritardo disposti su traiettorie

lineari o circolari, che si prestano ad amplificare suoni per milioni di persone.

Concludendo, ha osservato che non tutti i problemi audio possono essere risolti dalla innovazione tecnologica,

ma coniugandola con la professionalità e l’esperienza è possibile far si che l’audio diventi

uno strumento più docile al nostro servizio.

SMPTE – Bollettino della Sezione Italia

c/o Franco Visintin

e-mail : franco.visintin@smpte.it

SMPTE website : http://www.smpte.org

SMPTE-Italy website: http://www.smpte.it

|

|